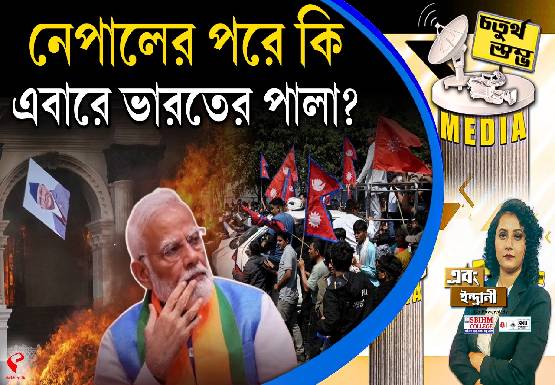

মাত্র ক’বছরের মধ্যে ভারতের আশেপাশে যা ঘটছে, তা ভারতের কাছে, ভারতের শাসকশ্রেণির কাছে খুব চিন্তার বিষয়। শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশ, আর এখন নেপাল পর্যন্ত— ভারতের প্রায় সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক পালাবদল হচ্ছে গণবিক্ষোভ বা গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে, এবং সেগুলো যখন শুরু হচ্ছে বোঝাও যাচ্ছে না যে ওই ছোট্ট ইস্যুগুলো হঠাৎই এক বিরাট চেহারা নেবে। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার দেউলিয়া অর্থনীতির কারণে জনগণের চরম ক্ষোভ মাহিন্দা রাজাপক্ষের সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিল। এর মাত্র দু’বছর পর, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন এক বিশাল গণবিক্ষোভে পরিণত হল, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়। আর এই তালিকায় এক্কেবারে শেষে নেপালে সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধের মতো একটা ছোট ইস্যু থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ এতটাই তীব্র হয়ে পড়ল যে, প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি পদত্যাগ করেই বাঁচতে পারেননি, পালিয়েছেন, কোথায় পালিয়েছেন কেউ জানেও না, এখনও অনেকে বলছে ভারতেই আছেন, কেউ বলছেন দুবাইতে। এরকম এক বিরাট অস্থিরতার ঢেউ যখন গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন একটা বড় প্রশ্ন সামনে তো চলে আসেবেই যে ভারত কেন এই স্রোতের বাইরে? ভারতের রাজনীতিতে কেন এখনও নির্বাচনই ক্ষমতা বদলের একমাত্র পথ? যেখানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, এমনকী আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোতে হয় সামরিক অভ্যুত্থান, নয়তো গণবিক্ষোভের ফলে সরকার পতন হয়েছে, সেখানে ভারত কীভাবে তার গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ধরে রেখেছে? মানে আমাদের প্রতিবেশীর ঘরে আগুন সেখানে ঘনঘন সরকার বদলে যায়?

এক ধাক্কায় ক্ষমতা বদল হয়ে গেল শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালের। শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংকটের গোড়ায় ছিল অর্থনৈতিক অব্যবস্থা আর সীমাহীন দুর্নীতি। স্বাধীনতার পর প্রায় ৭০ বছর ধরে দেশটার ক্ষমতা দুটো পরিবারের হাতেই ছিল, যার মধ্যে রাজাপক্ষে পরিবারই ছিল প্রধান। তাদের অদূরদর্শী নীতি, বিদেশ থেকে লাগামহীন ঋণ নেওয়া এবং ব্যাপক দুর্নীতি দেশকে দেউলিয়া করে দেয়। যখন একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু পরিবারতন্ত্র আর দুর্নীতির উপর নির্ভর করেই চলতে থাকে, তখন একটা সময়ের পরে অর্থনৈতিক সংকট সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আস্থা ভেঙে যায়, এবং তাদের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে, অর্থনৈতিক দুর্দশা সরাসরি রাজনৈতিক পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীলঙ্কাতে ঠিক সেটাই হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের গত জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পালাবদলের গল্পটাও অনেকটা একইরকম, কিন্তু তার পিছনে অন্য কারণও আছে। বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি, ডলার সংকট আর ব্যাঙ্কিং খাতের ঋণখেলাপির কারণে অর্থনৈতিক সংকট ছিল। তবে সাম্প্রতিক ক্ষমতা বদলের মূল চালিকাশক্তি ছিল ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলন খুব দ্রুত একটা সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভে পরিণত হয়। এখানে একটা বিষয় দেখার আছে, সেটা হল এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যু (কোটা সংস্কার) কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষোভের সঙ্গে মিশে এক বৃহত্তর গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিল। এর থেকে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ক্ষোভের বারুদ সব সময়ই তৈরি থাকে, প্রয়োজন শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ, একটা সময়মতো স্পার্ক, ব্যস। এই ক্ষেত্রে স্ফুলিঙ্গ ছিল তরুণ সমাজ বা ‘জেন-জি’, যারা সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে আন্দোলনের গতি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই নতুন ধরনের বিক্ষোভগুলো কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে নয়, বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে আর এক পরিচিত পথ হল সামরিক অভ্যুত্থান: পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে যা আমরা বার বার দেখেছি। ভারত এবং পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট একই দিনে স্বাধীনতা পেয়েছিল, কিন্তু দু’দেশের রাজনৈতিক পথ ছিল এক্কেবারে আলাদা। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নিজেদেরকে রাষ্ট্রের ‘অভিভাবক’ মনে করে এবং দেশটার রাজনীতিতে তাদের হস্তক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সামরিক নিয়োগ বা নীতি নির্ধারণ নিয়ে বেসামরিক সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘাত নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি ইমরান খানের ক্ষমতাচ্যুতি এর একটা ঠিকঠাক উদাহরণ। পাকিস্তানে দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা সামরিক বাহিনীকে বারবার ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দিয়েছে। এটা একটা দুষ্টচক্র। যেখানে দুর্বল গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে সামরিক বাহিনী শক্তিশালী হয়, আর সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণে গণতন্ত্র আরও দুর্বল হতে থাকে। আর সেই পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার পরেও বাংলাদেশ সামরিক অভ্যুত্থানের সেই ধারা থেকে বের হতে পারেনি। ১৯৭৫ সালে তিনটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, যা সেনাবাহিনীর চেন অফ কমান্ড পুরোপুরি ভেঙে দেয়। পরবর্তীতে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের প্রবণতা দেশটার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বারবার বানচাল করেছে। এই সমস্যাটা পাকিস্তানের মতোই সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের দুর্বল ভিত্তির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, আফগানিস্তানে তো গণতন্ত্র বলে কিছু ছিলই না। সেখানে বারবার বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ, গৃহযুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত তালিবানদের মতো এক সশস্ত্র গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল প্রমাণ করে, সেখানে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা বেসামরিক সরকারের কোনও ভিত্তিই ছিল না, বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওয়ারলর্ডরাই দেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করে, এখনও তাই চলছে।

আরও পড়ুন: Fourth Pillar | নেপাল: রাজতন্ত্র থেকে সংসদ ভবনের আগুনের ইতিহাস

ভারত সেখানে ব্যতিক্রমী, ভারতে নির্বাচনই কেন ভরসা। ভারত তার প্রতিবেশীদের থেকে আলাদা কারণ, দেশটাতে বেশ কিছু শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সেই স্বাধীনতার সময় থেকেই গড়ে তোলা গেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পরই ভারত সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করেছে। ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়, যা শাসন, মৌলিক অধিকার এবং আইনসভা, প্রশাসন, বিচারবিভাগকে আলাদা করে রাখার জন্য এক মজবুত কাঠামোও তৈরি করে । ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। কারণ পাকিস্তান যখন তার নতুন সংবিধান তৈরি করতে হিমশিম খাচ্ছিল, ভারত তখন গণতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন করে ফেলেছিল। ভারতের ফেডারেল কাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার একধরনের সুষম বণ্টন আছে, সমস্যা আছে, কিন্তু তা সমাধানের বিভিন্ন রাস্তাও আছে। এই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা যে কোনও একক গোষ্ঠী বা কোনও ব্যক্তির কাছে সামরিক অভ্যুত্থান করে পুরো দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলা কঠিন নয় প্রায় অসম্ভব। ভারতের বিচার বিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ধার করেছে। এর কাজ হল সরকারের কোনও আদেশ বা পার্লামেন্টের তৈরি করা আইন সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা খতিয়ে দেখা। এই বিচার বিভাগই নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা জারি করে প্রায় সমস্ত বিরোধী নেতাকে জেলে পুরেছিলেন, তখন ভারতের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনগণ ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সেই সরকারের পতন ঘটায়। এটাই প্রমাণ করে যে, এমনকী চরম দমন-পীড়নের সময়েও জনগণ নির্বাচনকেই ক্ষমতা বদলের চূড়ান্ত উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে। ভারতের বিচার বিভাগ সব সময় ত্রুটিমুক্ত ছিল কি? না, তা ছিল না, কিন্তু জনগণের কাছে এটাই এখনও ভরসার শেষ আশ্রয়। অন্যান্য দেশে যখন জনগণ রাস্তায় নেমে আসে, তখন ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রায়শই আদালতে এসে একটা পরিণতি পায়, অমন যে রাম জন্মভূমি সমস্যা সেও কিন্তু যেভাবেই হোক হাজার প্রশ্ন নিয়েও এই আদালতেই মিটেছে। দু’ পক্ষই মেনে তো নিয়েছে।

বড় প্রশ্ন হল কেন ভারতে সেনা অভ্যুত্থান হয় না? ভারতে সেনা অভ্যুত্থান না হওয়ার মূল কারণ হল স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সচেতন নীতি। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে সচেতনভাবে দূরে রেখেছিলেন। সেনাপ্রধানরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট না করে, বরং বেসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট করতেন। ভারতের প্রথম সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল কে. এম. কারিয়াপ্পা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে কোনও ভূমিকা নেই । তাঁর উত্তরাধিকারীরাও সেই পেশাদারিত্বের সংস্কৃতি ধরে রেখেছেন। জেনারেল কে. এস. থিমাইয়া মন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু কখনও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেননি। তাছাড়া ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীলও নয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে অনেকগুলো শক্তিশালী আধাসামরিক বাহিনী রয়েছে। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যে, কোনও একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একটা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পুরো দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেই না। এই পার্থক্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান, এমনকী বাংলাদেশেও সামরিক বাহিনী নিজেকে রাষ্ট্রের মালিক, অভিভাবক মনে করে, যেখানে ভারতের সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রের একজন সেবক। এই মানসিকতার পার্থক্যই দুটো দেশের গণতন্ত্রের পথে সবচেয়ে বড় বিভাজন রেখা। ভারতের সেনাবাহিনী দেশের সুরক্ষায় পারমাণবিক শক্তি ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু কখনওই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য হস্তক্ষেপ করেনি। এবং ভারতের বিভিন্ন আন্দোলন বিক্ষোভ নির্বাচনকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে, কিন্তু উৎখাত করে না। ভারতে বড় বড় গণআন্দোলন হয়েছে, যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণের ‘সম্পূর্ণ বিপ্লব’। কিন্তু এই আন্দোলনগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, ক্ষমতা দখল করা নয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পতন ঘটে, যা প্রমাণ করে যে, বিক্ষোভগুলো ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে, কোনও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নয়। ২০১১ সালে আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন লাখ লাখ মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছিল। এই আন্দোলন সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকে জন লোকপাল বিল পাশ করতে বাধ্য করেছিল। এই আন্দোলনগুলো এক ধরনের সেফটি ভালভ হিসেবে কাজ করে। যখন জনগণের ক্ষোভ চরমে ওঠে, তখন এই ধরনের আন্দোলনগুলো সেই ক্ষোভকে এক নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করে, যা শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার, যেমন নির্বাচন বা আইনি সংস্কার ইত্যাদির উপর প্রভাব ফেলে, কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলে না। কিন্তু এই সবকিছু বলার পরেও এই অবস্থাটা ব্যতিক্রমী হলেও বিপন্মুক্ত নয়।

অবশ্যই ভারতের গণতন্ত্রকে তার প্রতিবেশীদের থেকে আলাদা করেছে কয়েকটা মূল কারণ: শক্তিশালী ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, বেসামরিক সরকারের প্রতি সেনাবাহিনীর আপসহীন আনুগত্য, আর জনগণের ক্ষোভকে বিদ্রোহের বদলে নির্বাচনের মাধ্যমে চ্যানেলাইজ করার ক্ষমতা। কিন্তু এই স্থিতিশীলতা চিরস্থায়ী নয়, হতে পারে না। রাজনৈতিক বিভাজন, চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য, আর প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর চাপ— এই চ্যালেঞ্জগুলো ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করতেই পারে। তাই প্রশ্নটা “নেপালের পরে কি ভারতের পালা?” নয়, বরং প্রশ্নটা হল, ভারত কি তার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথেষ্ট শক্তিশালী রাখতে পারবে, যাতে জনগণের ক্ষোভ সবসময় নির্বাচনকেই পরিবর্তনের একমাত্র পথ হিসেবে মেনে নেয়? সেই প্রশ্নে জবাব খুঁজছে ভারত, মোদিজির আমলে সেই সেফটি ভালভগুলো একে একে কাজ করা বন্ধ করছে, মানুষ বুঝতে পারছে তার ভোট দেওয়ার ক্ষমতাই তাকে তার জন্য এক সরকার তৈরি করার অধিকার দিচ্ছে না, আর সেই অবিশ্বাসের বারুদ জমছে, সেটা দেশকে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে নিয়ে যেতেই পারে।